Уже несуществующий соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы отражает многие страницы истории города Данкова. Возможно, это первая церковь, которая была построена еще в старой крепости Донков, остатки которой, еще можно увидеть в районе села Стрешнево. О старом Богородицком соборе есть упоминания при строительстве нового храма на новом месте города-крепости, которая была сожжена гетманом Сагайдачным. Новый деревянный собор, стоявший в крепости, был заложен, при строительстве новой крепости, при впадении реки Вязовка в Дон.

Впервые соборный храм города Данкова упоминается в писцовых книгах 1628 — 1629 гг. Известно, что в 1630 году царём Михаилом Фёдоровичем были подарены в соборный храм Данкова иконы и два колокола весом 6 пудов. В 1672 г. вместо первого храма.

Имя новой деревянной соборной церкви осталось прежним и с теми же приделами. Сооружена она была «по указу царя и великого князя Алексея Михайловича и по грамоте из Розряду градскими и уездными людьми».

Интересный исторический факт описан в одном документе, где говориться, что в данковской крепости из Тайничной башни к реке Вязовне выкопан подземный ход длиной 14 саженей, а в нём колодезь «воды в нём мерою 4 сажени, да в тот же тайник проведена вода из речки». Этот подземный ход и сейчас существует, но вход в него закрыт новыми постройками на этом месте. Тайную башню, откуда вел подземный ход можно увидеть на старинной карте крепости.

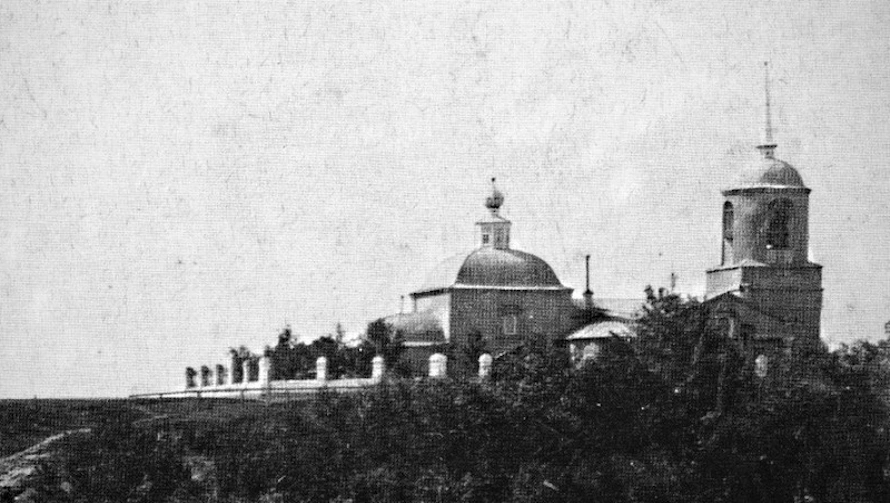

Богородицкий храм в Данкове

Церковный приход был довольно бедным, это видно из сохранившихся писем к царю. Так, в 1679 г. игумен Данковского Покровского монастыря Кирилл, соборный поп Василий, посадские попы и приказной избы подьячие в челобитной царю Фёдору Алексеевичу сообщали, что в соборе нет больших колоколов: «Колоколов у той (соборной) церкви, как перенесён город, не было и ныне нет; в воскресные дни, и в господские праздники, и когда бывают ваши государские именины и иные радости, и бывает молебство без благовесту и без звону, потому, что колоколов нет, а нам, богомольцем твоим и холопем, к молебству не весть в какую пору приходить за тебя, великого государя, Бога молить».

Из окладных книг Рязанской митрополии 1676 г. известно, что у данковского собора «церковной земли и сенных покосов, и рыбных ловель нет». До 1710 г. выдавалось содержание — денежная руга — «протопопу в количестве 5 рублёв, попу по 4 рубли, дьякону по 3 рубли, дьячку по 1 рублю 6 алтын 4 денги, пономарю по 1 рублю, просвирнице по 26 алтын 4 денги. Итого: 15 рублёв 10 алтын»

Одной из причин такого бедственного положения данковского собора было малое количество прихожан. Поэтому в марте 1780 г. Данковское духовное правление для увеличения доходов собора перевело из приходов Георгиевского и Дмитриевского храмов в приход соборной Рождество-Богородицкой церкви 47 дворов. В их числе 4 двора купеческих, 15 дворов чиновников, 16 дворов военных. 9 дворов мещан, два двора однодворцев и казённый дом, в котором жил городничий.

Применительно к этому времени речь идёт уже о новом каменном здании соборного храма города Данкова. Однако точное время постройки его неизвестно, и в разных документах называются разные годы основания каменной церкви. По одной из версий строительство собора было начато ещё я XVII в., что следует прежде всего из письма прихожан 1858 г., где они говорят о существовании своего храма на протяжении более 200 лет! Однако более вероятным представляется считать временем начала строительства каменного собора середину XVIII в. Во-первых, на плане города Данкова около 1722 г. соборная церковь обозначена как «строена из дерева», а во- вторых, в октябре 1764 г. местный помещик отставной секунд-майор Авраам Иванович Спешнев просил епархиальное начальство о дозволении «новопостроенную им каменную соборную церковь освятить строителю Данковского Покровского монастыря, что и было разрешено». Строительство в это время довольно крупного каменного здания было делом недешёвым и долгим, поэтому процесс занимал минимум лег десять. А поскольку новый собор имел кроме главного алтаря во имя Рождества Пресвятой Богородицы ещё три придельных святых Петра и Павла, и святого Авраамия Затворника в храмовой пасти и святого Николая Чудотворца в трапезной, — возможно, что один из престолов был освящён в 1754 г., о чём свидетельствовала надпись на одном из антиминсов данковского собора.

Рождество-Богородицкий собор был построен в стиле барокко, и фасад его богато декорирован: четверик второго яруса и восьмерик третьего яруса храмовой части украшали угловые пилястры, а первый ярус храма рустованные пилястры и барочные наличники с массивным очельем. Вероятно, задуман храм как шести-столпный. Причём два восточных столба одновременно служили стеной, отделявшей храмовую часть от апсиды. Судя по толщине стен, в первый этап строительства стены возводились из бутового камня. На втором этапе оставшаяся часть храма была сооружена из кирпича. Так как боковые нефы старой и новой частей, но были соединены предполагавшимися изначально арками, пристройка; стала как бы трапезной, а сама церковь обрела необычную планировку.

История храма знала и трагические случаи, так при пожаре 29 августа 1791 г. Рождество-Богородицкий собор сильно пострадал, но причту и прихожанам удалось спасти антиминс и церковную утварь. В 1791 г. строитель Данковского Покровского монастыря иеромонах Симеон докладывал Преосвященному Симону, епископу Рязанскому: «Августа 29 дня город Данков по власти Божии посещаем пожаром … каменныя соборная — сгорела крыша, иконостас выбран, святый антиминс и книги все вынесены…»

Долгое время после этого пожара служба в соборе совершалась только в Авраамиевском приделе, исправленном в сентябре 1793 г. Остальные престолы исправить было не на что, и соборный иерей Стефан Максимов просил епархиальное начальство выдать сборную книгу. Каковая и была выдана 20 октября 1794 г.

По сведениям на 1804 г. в соборе уже действовал и главный престол. В это время в приходе насчитывалось 130 дворов, в них жителей мужского пола 320, женского 345 13.

В 1808 г. соборную церковь и колокольню, построенную в конце XVIII — начале XIX в., как и прежде, до пожара, покрыли тёсом. На колокольне «колокола: первой большой в 24 пуд. Второй в восемь пуд. Третий в шесть пуд. Четвёртой в полтора пуда. Пятой в полпуда. Внутри церкви в настоящей и двух приделах кресты на престолах: первой сребреной и позлащённой — весом в два фунта и три четверти (пожертвован господином Сильвестром Васильевичем Муромцевым в 1796 г.). Второй медной (пожертвован купцом данковским Матвеем Андреевым в 1802 г.). Третий медной. Четвёртый медной.

Четырёхпрестольная соборная церковь Рождества Пресвятой Богородицы имела небольшие размеры, и в середине XIX в. её решили расширить за счёт сооружения новой трапезной и колокольни. Для этого в августе 1857 г. соборный староста, данковский купец третьей гильдии Григорий Фаддеевич Лебедев обратился в городскую думу с прошением о строительстве тёплого придела к собору. По этому поводу было собрано мещанское и купеческое общество, и 23 августа 1857 г. составлен приговор жителей города о перестройке храма, Прошение и проект на строительство новой трапезной и колокольни поданы были на имя епархиального начальства 27 августа 1857 г. Планировалось в новой более просторной трапезной устроить два придельных престола.

Обязательства по строительству и сбору средств взял на себя соборный староста купец Г.Ф. Лебедев. Предполагалось, что на распространение собора потребуется три года и до восьми тысяч рублей серебром. На момент подачи данковчанами прошения о расширении собора было собрано 4 269 руб. 47 коп. В это время земли пахотной и сенокосной соборному храму принадлежало 173 десятин, а в приходе насчитывалось 217 дворов, 717 душ мужского и 704 женского пола.

Полученные Рязанской духовной консисторией прошение и проект были отправлены 7 сентября 1857 г. в Рязанскую губернскую строительную комиссию на рассмотрение, а затем посланы в Петербург.

По сведениям начала XX века, службы в старом соборе по-прежнему проводились редко, а всё внимание причта, старосты и прихожан было направлено на благоустройство нового соборного храма. Поэтому, когда 27 июня 1913 г. старый собор посетил Преосвященный Димитрий (Сперовский); епископ Рязанский и Зарайский, то увидел, что «храм этот почти заброшен, служба в нём совершается изредка и только летом. При входе в храм бросается в глаза крайняя его запущенность, можно сказать убожество. В храме три престола. Иконостасы потемнели; со стен краска и штукатурка по местам отвалилась; одежда на престолах полиняла и обветшала… Всё это замечено было Владыкою соборному причту».

Последнее из сохранившихся описаний старого данковского собора относится к 1910 году, когда составлялись страховые описи городских храмов.

В старом соборе хранилось немало достопримечательностей, это переписка с царями и древние Евангелие. Из святынь следует отметить также серебряный напрестольный крест е надписью: «1788 год марта 10 дня построен сей крест Данковским помещиком г. коллежским Советником Селиверстом Васильевичем Муромцевым в г. Данкове в соборную церковь Рождества Пресвятыя Богородицы при протопопе Иоанне Автономове».

К драгоценностям старого собора современники относили и образ Божией Матери в серебряной ризе с надписью: «Создася Икона сия Боголюбской Божией Матери в память заступленияея от эпидемической болезни жителей г. Данкова (в 1848 —1860 гг.), в апреле месяце 1861 г., в ризе серебра весу 35 ф. 71 зол.» Икона сооружена в Москве попечением церковного старосты М. Г. Лебедева на пожертвования 2 800 руб. сер. Главнейший жертвователь — Дмитрий Николаевич Толстой». В начале XX в. в храме находилась живописная в вызолоченном киоте икона святого пророка Осии, заказанная «в память чудесного избавления от опасности Государя Императора Александра III и его Августейшей семьи при крушении поезда 17 октября 1888 г, мещанским обществом гор. Данкова в 1889 г.

К достопримечательностям древнего храма следует отнести и деревянную статую «Господь Спаситель, сидящий в темнице с терновым венцом на главе, в средний рост человека». По воспоминаниям старожилов, ещё несколько деревянных статуй, изображающих святых, помещённые в стеклянные колпаки, стояли вдоль стен храма.

Но все эти замечательные древности, являвшиеся святынями Рождество-Богородицкого соборного храма г. Данкова, до наших дней не дошли. Разграбление храма началось вскоре после революции — в 1922 г. из собора изъяли серебряную утварь.

В 1929 г. власти забрали утварь, изготовленную из цветных металлов, составив при этом опись оставшегося: «4 престола деревянных, антиминсов — 4, дарохранительниц — 4, кадило мельхиоровое — 1, подсвечников — 5, иконостасов деревянных — 4, икон в металлических ризах — 4, люстр небольших — 4, паникадил — 2, лампад металлических — 10». На колокольне собора в это время оставалось ещё три колокола весом около 20 пудов. Но и они вскоре были изъяты. В этом же 1929 г. Рождество-Богородицкая церковь упоминается как действующая, её священником значился о. Иоанн Симеонович Голубев.

В 1930-е гг. храм закрыт, а в 1960 г. древнее здание было разрушено. На месте старого данковского собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы был построен новый корпус Данковской районной больницы.

История становления православия на Данковской земле

По историческим данным (у авторов сайта другое мнение) распространения христианства Верхнем Дону началось при князе Владимире, который подавил восстание вятичей, а затем вновь обложил их данью, эти земли были окончательно включены в состав Древнерусского государства. (тоже вопрос. Какого государство имел ввиду историк? Государственных образований в древней Руси было много) Вместе с тем начался процесс христианизации местного населения.

Данковское благочиние

В 11-м веке территория Верхнего Дона входила в состав Черниговского княжества, соответственно Черниговской епархии. С 1097 г. — в пределы Муромо-Рязанского княжества, оставаясь по-прежнему под управлением черниговских священнослужителей. Но из-за частых половецких набегов славяне, освоившие берега Дона, Быстрой Сосны, Красивой Мечи и правобережье реки Воронеж, в 11-м веке вынуждены покинут эти места.

В середине XII в. Верхнее Подолье вновь стало активно заселяться славянами, но лишь в конце XII столетия началась история Рязанской епархии, на создание которой рязанские князья положили много груда, понимая, каким великим благом стала бы для удельного княжества собственная епископская кафедра.

Сведения: из фондов Данковского краеведческого музея.